한승훈(한국학중앙연구원)

지도는 지형이 아니다

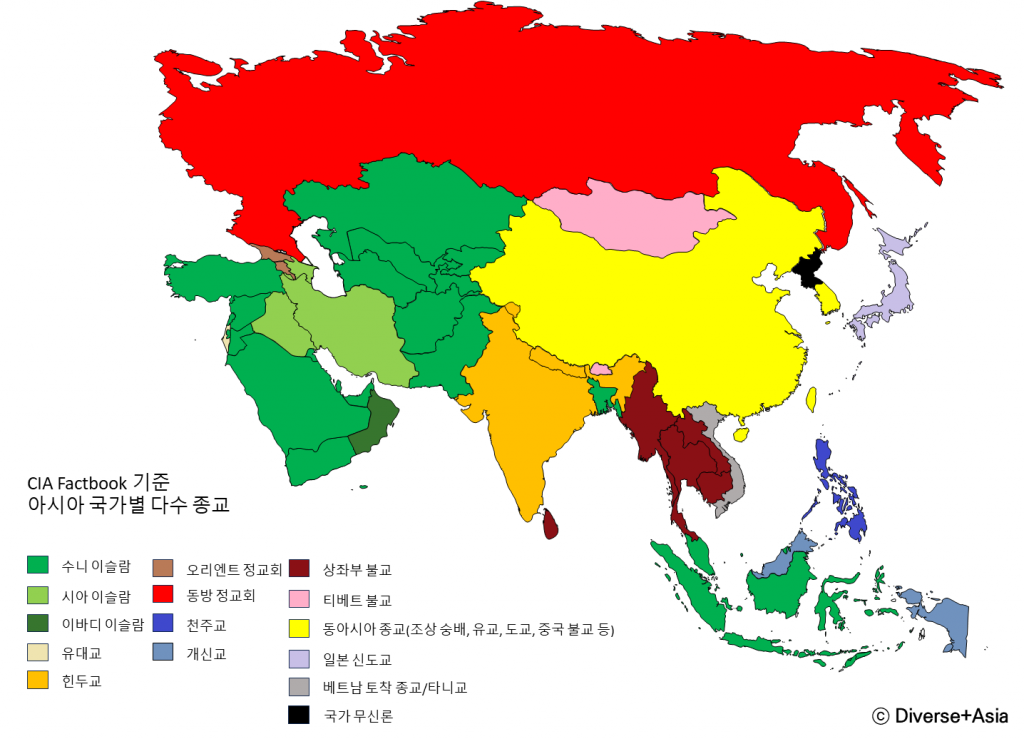

세계의 종교 분포를 지도에 표시하면 어떻게 될까? 얼핏 보기에 그것은 그다지 어려운 과업이 아닐 것으로 여겨진다. 유럽과 아메리카 대륙은 그리스도교, 중동과 아프리카 대륙은 대부분 이슬람교의 색을 칠하는 식으로 “사회과부도” 형식의 지도를 그리는 것은 간단하기 때문이다. 실제로 전 세계 대학의 개설된 “세계종교” 과목에서는 교과서 맨 첫 부분, 일반적으로는 표지 바로 다음 페이지에 그런 채색 지도를 배치해 놓고는 한다.

그러나 동북아 지역으로 시선을 가져가면 당혹스러운 상황이 벌어진다. 그 많은 “세계종교지도”는 모두 서로 다른 방식으로 동북아를 묘사해 놓고 있기 때문이다. 상당수의 지도는 중화인민공화국과 중화민국의 영역을 “중국종교”로 색칠해 놓고 있다. 그것은 역사적으로 유교, 불교, 도교 등 다원적인 전통이 발생, 공존해 왔던 이 지역의 종교문화에 붙은 이름이다. 비슷한 이유로 한반도(종종 북한 지역은 제외된다)는 “중국종교” 영역의 일부가 되기도 한다.

한편 “일본종교”를 독립된 범주로 분류하는 경우도 있다. 전통적인 세계종교 분류는 유대교, 그리스도교, 이슬람교 등의 “아브라함계 종교”들과 힌두교, 불교, 자이나교 등 인도 기원의 종교들, 그리고 유교, 도교, (“중국화된”) 불교 등의 “중국종교”를 큰 틀로 삼아 왔다. 여기에 더해 신토(神道)를 중심으로 한 일본의 독특한 종교문화에 대한 서구 일본학 연구자들의 이해가 깊어지면서 “일본종교”가 별도의 항목을 구성하는 경우가 늘어났다. 다른 동북아 국가들과 별도의 색으로 채색된 종교지도 속 일본은 그런 범주 조정의 결과다.

물론 “중국종교”나 “일본지도”라는 항목을 설정한 지도들이 프랑스의 종교를 “프랑스 종교”, 미국의 종교를 “미국 종교”라고 규정하는 경우는 없다. 그것은 사실상 오랜 기원을 가지는 고전적 종교 전통들로 지구적인 종교 분포를 묘사하려는 세계종교(World Religions)라는 기획을 전면적으로 부정하는 일이다. 어떤 경우에는 보편적이고 광범위한 범주에 따라, 어떤 경우에는 지역적인 특수성에 따라 분류가 이루어지고 있기 때문이다. 비슷한 맥락으로, 북한에서 주체사상(Juche)이 사실상 종교로서의 기능을 하고 있다는 인식을 바탕으로 북한의 종교를 별도의 색으로 칠하는 경우까지 있다.

조금 더 체계적이고, 일관적이며, 실증적인 데이터를 바탕으로 하는 지도 그리기 방식도 있다. 대표적인 것이 각 국가의 종교인구 자료를 바탕으로 가장 다수를 차지하고 있는 종교의 색을 칠하는 형태다. 선거 개표 방송을 떠올리게 하는 이 방법을 사용하면 직관적인 선입견에 의존하는 것보다는 훨씬 정교한 지도를 그려낼 수 있다. 국경이 아닌 지역 단위로 세분화하거나, 그리스도교, 이슬람교, 불교 등의 상위 범주가 아닌 프로테스탄트, 가톨릭, 정교회, 순니파, 시아파, 대승불교, 데라바다 불교 등 세부 전통의 분포도 묘사할 수 있기 때문이다.

물론 이 방식에도 약점은 있다. 인도의 경우, 자신의 종교를 힌두교로 확인하는 인구가 80% 이상이지만, 10% 남짓한 이슬람교 인구나 한 자리 비율에 불과한 그리스도교 인구도 어지간한 국가의 총인구에 달하는 수다. 그들은 이 지도에 표시되지 않는다. 또한 국교 혹은 압도적인 지배 종교가 없는 지역의 경우에도 지도 속 현실은 왜곡된다. 일본의 문부과학성이 2022년 12월에 공개한 2021년 종교인구 통계에 의하면, 신토계 신자는 87,236,585명, 불교계 신자는 83,242,856명, 그리스도교계 신자는 1,967,584명, 기타 종교 신자는 7,113,088명이다. “일본종교”라는 특수 범주라도 채용하지 않는다면, 신토와 불교 가운데 어느 쪽이 우세한지 말하기가 곤란해진다. (文部科学省. 2022. 12. 9. 宗教統計調査)한국은 개신교와 가톨릭을 합산할 경우 이론의 여지 없는 그리스도교 국가가 되고, 분리할 경우 불교와 개신교가 경합을 이루는 지역이 된다. 그러나 어느 쪽도 한국종교의 현실을 설득력 있게 반영하는 것 같지는 않다. 비슷한 맥락에서, 지배집단과 인구 다수의 종교(또는 교파)가 다를 경우와 같은 특수한 상황도 이런 지도에서는 포착되지 않는다.

ⓒ DiverseAsia 자료: CIA Factbook

선거 개표 방송 방식 지도 그리기의 또 다른 문제점은 많은 종교 인구 조사의 대상이 되는 종교소속(religious affiliation)이 현실을 적절하게 반응하지 못한다는 데 있다. 앞서 언급한 일본의 2021년 교파별 종교인구를 합산하면 179,560,113명이 되는데 이것은 일본의 총인구를 아득히 상회하는 수치다. 이것은 1인당 1종교를 기준으로 하는 종교소속의 관점에서 보면 대단히 기이한 수치지만, 일본의 종교 제도에서는 한 개인이 신사와 사찰, 그 외의 종교에서 동시에 신자로 등록되고 각각의 의례에 참여하는 것이 결코 드문 일이 아니다. 그들은 여러 종교에 동시에 소속된다. 이와는 대조적으로 한국의 인구 센서스에 포착되는 유교 인구는 1%에 미치지 않지만, 장례, 기제사 등에서 유교식 의례를 실천하는 이들은 그보다 훨씬 광범위하다. 그들은 유교에 소속되지 않는다.

특정 지역의 다수 인구를 대표적인 종교성으로 표시하는 방식에는 또 하나의 심각한 문제가 있다. 적지 않은 지역의 종교 인구 조사에서 1위를 차지하는 것은 다름 아닌 “종교 없음(무종교)”이다. 이 선택지에는 다양한 의미가 있다. 그들은 특정한 종교소속이 없을 뿐 전통적인 종교적 관행에 널리 참여하는 사람들일 수도 있고, 적극적인 무신론자 혹은 반종교론자들일 가능성도 있으며, 스스로를 “종교적이지 않지만 영적인(SBNR, Spiritual But Not Religious)” 사람으로 규정하는 이들도 포함될 수 있다. 어느 쪽이든 이 “종교 없음”에 색을 부여할 경우, 21세기 세계의 종교지도는 상당 부분 그 색으로 채색될 것이다. 여기에는 21세기 이후의 몇몇 조사에서 종교 인구가 50% 이하로 집계되고 있는 한국도 포함된다.

이처럼 아무리 정교한 방식을 채택한다고 해도 종교현상을 ‘지도 위의 분포’ 형태로 묘사하는 일에는 분명한 한계가 있으며, 동북아의 경우는 더욱 그렇다. 따라서 이 지역의 종교문화와 그 사회적 구조, 즉 종교 ‘지형’을 이해하기 위해서는 종교에 대한 기존의 인식과 개념, 범주들을 비판적으로 검토하는 가운데 지역적인 차이들에 집중할 필요가 있다. 거기에는 ‘종교’라는 개념 자체에 대한 고찰도 포함된다.

종교와 종교 비슷한 무언가

종교학의 연구 대상이 되는 종교현상은 대단히 다양하다. 거기에는 그리스도교, 불교, 이슬람교 등의 세계종교, 애니미즘·토테미즘 등 초기 인류 문화의 ‘잔존물(survivals)’로 여겨지는 원시종교, 근대 이후의 다양한 지역과 맥락에서 발생한 신종교, 제도화되지 않은 형태의 토착적인 민속종교, 대중문화와 예술 등에서 나타나는 종교적 상징 등이 널리 포함된다.

한편 통속적인 종교 이해 속에서 ‘종교’의 범위는 훨씬 좁다. 한국의 경우, 일반적으로 종교 인구의 대다수에 해당하는 불교, 개신교, 천주교가 이론의 여지 없는 종교로 받아들여지고, 때로는 여기에 원불교, 천도교 등 한국 사회 내에서 ‘시민권’을 획득한 신종교들이 포함된다. 그 밖의 민속종교와 신종교, 각 주류 종교 전통 속의 “이단적” 분파들에 대해서는 미신, 사이비 등 부정적인 범주가 주로 적용된다. 나아가 맹목적이거나, 비이성적이거나 타자들에게 속한 낯선 믿음, 행위, 집단을 대할 때 사람들은 “저것은 거의 종교나 다름없다”고 비난하곤 한다.

학문적 종교 개념과 통속적 종교 개념의 불일치는 동북아적 맥락 속에서는 더욱 모호한 몇 가지 문제들과 연관되어 있다. 예를 들면 이런 것들이다. 유교는 종교인가, 혹은 정치철학이나 통치제도인가? 신토는 그리스도교가 종교인 것과 마찬가지의 의미에서 종교인가? 경전화된 교의, 정기적인 의례, 제도화된 공동체를 결여하고 있는 무속과 같은 전통을 종교라고 부를 수 있을 것인가?

종교 개념의 ‘호환성 문제’가 일어나는 근본적인 원인은 이 개념이 근세 서유럽의 특수한 맥락 속에서 형성된 이후, 번역을 통해 근대 동북아시아에 이식된 것이라는 점에 있다. 이후 종교 개념은 학문적인 영역에서는 그 외연을 확장하는 방식으로, 사회적으로는 법제화, 제도화가 정교해지는 방식으로 발전, 정착하였다. 그 결과 학문적 종교 개념과 통속적 종교 개념은 소통이 어려울 정도로 멀어졌다.

동북아에서 종교 개념이 근대 이후에 이식된 것이라면 그 이전에는 ‘종교’에 해당하는 범주가 존재하지 않았는가? 그렇지는 않다. 유(儒), 불(佛), 도(道) 등의 전통에는 흔히 ‘교(敎)’, ‘학(學)’, ‘도(道)’, ‘법(法)’, ‘술(術)’ 등과 같은 접미어가 붙었다. 그러나 근대 종교 개념과 직접적으로 대응되는 일반 명사 혹은 유적 개념은 낯선 것이었다. 유, 불, 도를 포괄하는 ‘삼교(三敎)’와 같은 표현도 흔히 쓰였지만, 이것은 주로 세 전통의 교의적인 ‘가르침’을 통칭하는 맥락에서 사용되었다. 제도적이거나 실천적인 측면, ‘삼교’ 이외의 종교적 관행들을 포괄하는 단어를 전근대 동북아 문헌에서 발견하기는 쉽지 않다.

출처: 한국데이터베이스산업진흥원

다만 고대 이래 종교적 요소를 포함한 타자의 문화적 관습은 ‘속(俗)’이라는 범주 속에서 서술되었다. 여기에는 숭배의 대상이 되는 신적인 존재들의 속성, 의례 형태, 각종 금기와 전설, 민속적 관행 등이 포함될 수 있었다. ‘속’이 주로 지역 단위의 종교문화를 기술하는 데 적용된 서술 범주였다면, 대략 14-15세기를 기점으로 국가나 지역에 고정되어 있지 않은, 자율적이고 전파 가능하며 전문화된 성직자 집단으로 구성된 종교 전통을 ‘교(敎)’라고 분류하는 사례가 나타난다. 근대적 종교 개념에 가장 근접한 이 범주가 등장한 것은 이슬람교나 그리스도교와의 접촉이 늘어나고 그들에 대한 지식이 확대된 시기와 일치한다. 마치 서구의 근대적 종교 개념이 유럽 밖 타자의 문화에 대한 정보의 증가와 함께 출현한 것과 마찬가지로, ‘속’, ‘교’ 등의 범주는 자문화 외부의 이질적인 대상을 서술하는 과정에서 출현, 적용된 것이었다.

19세기 이후 외교, 정책, 학문적 논의에서 ‘religion’이라는 서구 개념의 번역 문제가 대두되자, 기존의 범주들은 수정, 재편되기 시작했다. 주로 청말 중국의 논자들은 그것을 종래의 ‘교’ 개념과 대응시켜 이해하였고, 일본 메이지 시대 지식인들은 ‘종교(宗敎)’, ‘교문(敎門)’, ‘종문(宗門)’ 등의 번역어를 제시하는 가운데 그 지적, 정치적 함의를 이끌어내려 하였다. (한승훈 2023) 결국 20세기에 이르면 동북아 전역에서 ‘종교’라는 번역어가 정치, 학술, 일상 등 모든 영역에서 정착되었다. 그러나 거기에 무엇이 포함되고, 무엇이 포함되지 않는지에 대해서는 이견이 있었다.

정치적 영역에서는 통치 질서를 구성하는 지배체제와 관련이 있는 ‘종교적’ 전통을 종교 개념에 포함시킬지의 여부가 문제시되었다. 이미 자율적인 교단 체계를 갖추고 있었던 불교나 도교 등에 대해서는 근대적 법제 속에 일정한 자리를 마련하여 선교사들에 의해 도입된 그리스도교와 유사한 지위를 부여하는 것으로 충분했다. 그러나 청과 조선의 경우, 국가 운영 및 의례 체제와 밀접하게 연관되어 있었던 유교의 지위가 모호해졌다. 이에 대해서는 유교에 여타의 종교들과는 다른 특권적인 지위를 부여하여 공식적인 국교(國敎)로 삼는 안, 유럽의 그리스도교 모델에 따라 유교를 독자적인 제도로 ‘종교화’하여 세속국가에 협력하게 하는 안, 유교적 요소들을 배제하여 완전히 세속적인 통치체제를 구성하는 안 등 다양한 노선이 제안되었다. 결국 어떤 방식으로든 유교를 근대적 종교 질서의 일부로 만들려는 시도는 좌절되었다. 국가 제사나 과거제 등으로 유교와 강력하게 결속되어 있었던 정부들은 20세기 이후 붕괴했고, 국가로부터 독립된 유교의 제도적 자생력은 너무나 미약했기 때문이다.

한편 고대 신기관(神祇官) 체제를 모델로 한 천황제 국가와 유럽을 모델로 한 근대국가의 설립을 동시에 추진하고자 한 일본의 상황은 다소 달랐다. 메이지 시기에는 신토와 국가의 결속 관계를 고대적 형태로 ‘복원’하기 위해 신불분리(神佛分離)가 시도되었다. 역사적으로 천황가와 밀접하게 연관되며 상호 결합되어 있었던 신토와 불교를 의식적으로 분리하여, 불교는 근대적 종교 제도의 일부로, 신토는 국가의 공적인 통치 및 교육과 밀접하게 연결된 유사국교의 영역으로 자리 잡게 한 것이다. 이 체제는 2차 세계대전 패전 이후 정교분리와 신교(信敎) 자유의 원칙이 공식화된 이후에도 형태를 바꾸어 지속되고 있다. 신토는 이제 불교, 그리스도교, 신종교 등 다른 종교들과 동일한 법적 지위를 갖게 되었다. 그러나 전국 대부분의 신사를 관할하는 신사본청(神社本廳)을 법인화하면서 신토는 국가와 지역사회의 공적인 종교 제도로서의 지위를 유지하게 되었다. (井上 2010, 299-307)

출처: 《靖國神社臨時大祭記念寫眞帖》

종교 개념의 외연 설정에 있어 또 하나의 논점은 민속종교의 포함 여부였다. 장기적인 그리스도교화(化)로 이교(pagan) 문화가 상당 부분 해체된 유럽과는 달리, 근대 동북아 지식인들은 다수 민중 사이에서 성행하는 비제도적인 신앙과 실천을 현실적인 문제로 인식하고 있었다. 따라서 그들이 이해한 ‘종교’ 개념에는 분명 대중의 ‘어리석은’ 믿음이 포함되어 있었지만, 그것은 점차 문명국가의 성립 과정에서 개선, 교화, 극복되어야 하는 대상으로 치부되어 갔다. (이새봄 2017, 134-138) 결국 동북아 전역에서 제도적 기반을 갖추지 못한 민속종교들은 ‘종교’로서의 법적, 사회적 지위를 인정받지 못하고 타파 대상인 미신(迷信), 혹은 기록과 수집의 대상인 속신(俗信) 등의 범주로 추방당했다.

시장종교와 계획종교

이처럼 오늘날까지 통용되는 종교 개념의 도입은 근대국가의 형성과 시기를 같이 하여 이루어졌다. 그 과정에서 새로운 환경에 적응하여 근대적 제도화를 이루어낸 종교들이 오늘날 동북아의 주류 종교 전통들을 구성한다. 대표적으로는 애초에 근대 종교의 표준적인 모델이었으며, 거기에 최적화된 제도를 갖추고 있었던 그리스도교 교파들, 그리고 이 체제에 비교적 성공적으로 안착한 불교 종파들이 여기에 해당한다. 한편 유교는 기존의 제도에 지나치게 밀착되어 있었기 때문에, 또한 민속종교들은 제도화에 지나치게 취약했기 때문에 종교 범주의 외연에 위치하게 되었다.

종교가 제도화된 법적 실체로 규정되면서 나타난 또 하나의 현상은 새로운 종교들의 활발한 출현이다. 물론 카리스마적인 지도자들을 중심으로 한 민간의 종교 결사는 어느 시대에나 발생할 수 있었다. 그러나 정교분리와 종교자유라는 새로운 환경 속에서 등장한 종교운동들, 즉 근현대 신종교들은 전근대 종교결사들에 비해 기성 종교의 압력이나 통치 권력의 탄압으로부터 상대적으로 자유로웠다. 그들은 공식적인 명칭과 합법적 홍보 수단, 안정된 신도 집단과 재산을 가진 제도종교의 일부가 되었다.

그러나 실제 역사적 현실 속에서 정교분리의 원칙은 종종 엄격하게 지켜지지 않는다. 종교의 자유 또한 모든 상황에서 무한정 보장되지는 않는다. 따라서 동북아의 종교 지형을 파악하기 위해서는 개별 종교단체들의 활동만이 아니라 사회의 다른 영역들과의 관계, 특히 국가의 정책과 개입이라는 조건을 고려할 필요가 있다. 특히 20세기 이후 동북아 국가들의 종교들이 처해 있었던 환경은 제각기 다양했다. 여기에서는 그것을 크게 두 유형, 즉 경제체제에서 유비된 ‘시장종교’와 ‘계획종교’라는 틀로 살펴보고자 한다.

시장종교는 다원성과 경쟁, 그리고 최소한의 규제를 특징으로 하는 종교 시스템이다. 그 전형적인 예는 미국이다. 이 체제에서는 국교에 해당하는 지배종교는 부정되며, 종교법인의 설립도 자유롭다. 전통적인 기성종교 교파들과 신종교들의 법적 지위에는 차이가 없으며, 이단, 사이비 등의 개념도 공적 영역에서 아무런 의미값을 가지지 않는다. 이런 체제에서는 해외에서 들어온 낯선 종교들도 제도적인 차원에서 차별을 받지 않는다. 따라서 종교는 다른 불법행위가 없는 한, 그 교의 때문에 처벌받지 않는다. 동북아의 경우, 냉전 시기 미국의 강력한 영향력 하에 있었던 한국, 대만, 일본 등의 지역에서는 미국식 시장종교가 도입되었다. 시장종교의 일반적인 특징은 종교의 다양성과 구성원들의 적극적인 참여다. 20세기 후반 이들 지역에서 출현한 수많은 종교단체와 종교 인구의 폭발적 증가는 그런 차원에서 설명될 수 있다.

계획종교는 그와 대조되는, 비교적 강한 국가규제를 특징으로 하는 종교 체제를 말한다. 그 전형적인 모델은 의외로 유럽 지역이다. 대부분의 서유럽 국가들은 종교세와 국가 보조금으로 부양되는 국가교회를 가지고 있다. 스웨덴 등 스칸디나비아 반도 국가들은 공식적인 국교를 부정하지만, 사실상 국가교회를 공적 복지제도의 일부처럼 다룬다. 북유럽, 독일 등에서 국가교회의 성직자들은 공직자이며, 노조원이기도 하다. 그들의 급여와 신학 교육, 교회 유지 비용은 국가에서 부과하는 종교세에서 나온다. 의례 참여자들의 직접적인 기부, 헌금은 대단히 미미하다. 많은 경우 종교단체들은 정부에 등록되어야 하고, 등록되지 않은 소종파들이나 신종교(컬트)들은 시장종교 체제에 비해 대단히 강력한 규제를 받고, 미디어의 집중적인 비난을 받는다. (Rodney and Finke 2016, 336-399)

동북아에서 종교에 대한 국가의 규제와 개입에 대한 필요성은 근대적 종교 개념의 도입 초기부터 제기되었다. 대표적으로 1870년대 일본 지식인 니시 아마네(西周)는 종교자유와 관용, 정치와 종교 사이의 분리 등의 계몽주의적 종교 개념을 인식하고 있으면서도, 종교를 관리하고 분쟁을 조정하는 국가기구의 필요성을 역설한 바 있다. (西 1874; 이새봄 2021, 154-156) 그런 맥락 속에서 메이지 시기 초 일본에서는 종교를 관장하는 독립 부처인 교부성(敎部省)을 설치하는 등 국가에 의한 종교통제를 추진했으나, 점차 종교자유에 대한 인식이 확대되면서 종교 행정은 내무성의 업무로 흡수되었다. (上別府 2011, 560-561)

그렇게 하여 1889년 공포된 메이지 헌법에는 신교(信敎)의 자유가 명시되었으나, 여기에는 중요한 전제가 있었다. 즉, “일본신민은 안녕질서를 방해하지 않고 신민으로서의 의무를 등지지 않는 한”에서만 종교의 자유를 가질 수 있다는 것이었다. (「大日本帝國憲法」 제28조) 이 조항을 구체화한 법률들은 일본에서는 1930년대 후반에 이르러서야 제정되지만, 식민지 조선에서는 비교적 이른 시기에 종교단체들의 관리와 통제를 위한 법령이 적용되기 시작하였다. 1915년의 공포된 조선총독부의 「포교규칙(布敎規則)」에 의하면, 종교란 “신도, 불교, 기독교”에 한정된다. 또한 종교를 선포하기 위해서는 종교 혹은 교파, 종파의 명칭, 교의 내용, 포교 방법 등을 기재한 문서를 총독부에 신고해야 했다. 각 집단의 신도 변동 등 현황도 지정된 포교관리자를 통해 총독부에 신고되어야 했다. 특히 종교 용도의 건물을 설립할 때에는 조선총독의 허가가 필요했다. (『朝鮮總督府官報』 제0911호. 1915(大正4). 8. 16. 「布敎規則」)

「포교규칙」이 가지고 있는 계획종교적 특징은 공인 가능한 종교의 ‘목록’을 제시했다는 데 있다. 이런 제한은 1930년대 말에 제정되어 일본 내지에 적용된 「종교단체법(宗敎團體法)」에서는 사라진다. 여기에서는 “신토교파, 불교종파, 기독교”만이 아니라 “기타 종교의 교단”이 종교단체의 범주에 포함되어 있다. 그리고 시장종교적 요소가 강화된 전후(戰後) 일본의 「종교법인법(宗敎法人法)」은 신토, 불교 등의 용어를 완전히 배제하여 종교 정의를 중립화하고, 종교법인의 설립 절차도 간략하게 바꾸어 놓았다.

얼핏 보기에 이것은 시장종교의 전면적인 도입처럼 보인다. 그러나 실상은 좀 더 복잡하다. 불교, 그리스도교, 신종교와 함께 종교법인 제도에 들어가야 할 신사신토(神社神道)는 ‘신사본청’의 형태로 전국적 조직을 구성하여 사실상 과거 국가신토의 기능을 상당 부분 계승하였다. 또한 1994년 오움진리교(オウム真理教)의 테러와 같은 사건이 벌어질 때마다 종교에 대한 국가 규제를 강화할 필요성에 대한 요구도 끊이지 않고 있다.

사실 시장종교 시스템이라고 해서 국가의 개입이 전혀 이루어지지 않는 경우는 좀처럼 발견하기 어렵다. 그것은 마치 완전한 자유시장은 관념 속에서만 존재하는 것과 같다. 시장종교 체제의 전형인 미국에서도 종교와 관련된 법률조항의 정교분리 위반 여부를 판단하기 위한 “레몬 테스트(Lemon test)”, “의례적 이신론(Ceremonial Deism)” 등 다양한 법학적 기준이 제기되어 왔다. (김민배 2014) 종교는 믿음과 상상의 영역에 속해 있는 만큼이나 사회와 제도의 영역에 밀착되어 있다. 제도 영역의 종교가 국가의 행위에 영향을 받지 않는 것은 어렵다. 동북아 종교의 복잡한 지형은 종교자유나 정교분리라는 원칙과, 사실상의 종교 규제나 정치와의 유착이라는 현실 사이의 불일치 속에서 형성된다.

종교 중국화 정책과 한국의 종교 편향 논란

이상의 문제의식을 바탕으로 논의를 확장해 볼 만한 두 가지 주제를 제안하는 것으로 글을 마무리하려 한다. 첫째는 2015년 이후 본격화된 중국 종교지형의 변화이다. 1980년대 초 개정된 현행 헌법은 공민이 종교 신앙의 자유를 가지며, 국가 기관이 종교를 믿거나 믿지 못하도록 강요할 수 없을 뿐만 아니라, 종교를 믿는 공민과 종교를 믿지 않는 공민을 차별할 수 없다고 규정하고 있다. 그러나 이 종교의 자유와 차별 금지는 어디까지나 “정상적”인 종교 활동에 한정되어 적용된다. 종교를 이용하여 “사회질서를 파괴”하거나, “공민의 신체 건강에 해를 끼치거나”, “국가 교육제도를 방해”하는 활동을 하는 것은 금지된다. 또한 종교단체와 종교사무는 “외국세력의 지배”를 받아서는 안 된다. (「中华人民共和国宪法」 제36조) 1992년 개정된 북한의 사회주의헌법에도 비슷한 제한이 걸려 있다. 즉, 신앙의 자유는 종교건물을 짓거나 종교의식을 허용하는 형태로 보장되지만, “종교를 외세를 끌어들이거나 국가 사회 질서를 해치는 데 이용할 수 없다.” (「조선민주주의인민공화국 사회주의헌법」 제68조)

출처: 소림사(http://www.shaolin.org.cn/newsinfo/1/3/17015.html)

개혁개방 이후 중국의 종교정책은 위 헌법 규정을 대단히 느슨하게 적용한, “감시적 방임”으로 평가되어 왔다. 그러나 2017년 19차 당대회에서 시진핑은 “종교의 중국화”라는 용어를 제안하며 “종교가 사회주의 사회에 부응되도록 적극적으로 인도해야 한다”고 선언한다. 그 구체적인 추진 계획은 이런 것이었다. 전형적인 계획종교 시스템을 가진 중국은 불교, 도교, 기독교, 천주교, 이슬람교를 공인종교들로 설정하고 있다. 또한 다섯 종교의 교무행정을 주관하는 협회들이 존재하여 이들이 당과 정부의 지도를 받는다. 따라서 종교의 중국화는 이들 협회들이 주도하여 수립, 실행하는 “5개년 계획”에 따라서 이루어지고 있는 것이다. (김우선 2020)1) 정부의 주도로 종교가 국가시책에 노골적으로 협력하는 이와 같은 형태의 정책은, 근현대 종교에 대한 우리의 상식과 전면적으로 배치된다는 점에서 향후 그 추이가 주목된다.

둘째는 미국식 시장종교 체제를 전면적으로 수용한 한국종교의 최근 상황이다. 한국은 불교, 개신교, 가톨릭이 대등한 세력과 사회적 영향력을 가진 주류 종교 전통으로 공존하는 사회다. 그러나 종교를 포함한 시민사회에 대한 국가의 우세 속에서 이들 사이의 갈등은 비교적 효과적으로 조정, 억제되어 왔다. 그러나 이명박 정부 시기 대두된 정부의 종교 편향 논란, 그리고 순례지 조성, 템플스테이 등 주로 관광 활성화 사업에 대한 국고 지원과 관련된 쟁점들로 인해 21세기 이후 한국의 종교지형은 새로운 국면으로 접어들었다.

이런 맥락 속에서 정치인과 관료의 종교적 지향이 직간접적으로 표출되는 것은 이제 종교 편향으로서 비판받는다. 그리고 각 종교집단은 관광, 문화산업의 행위자로서 공적 지원을 요구하는 한편, 타종교가 공공 문화나 역사적 기억의 장소를 독점하는 것에는 강력한 경계심을 보이게 되었다. 이것은 개별 종교의 성장 둔화, 그리고 종교 인구 자체의 감소라는 위기 상황과 연관되어 종교의 사회적 영향력을 경쟁적으로 강화하려는 시도라는 점에서 이전의 종교 갈등과는 질적으로 다르다.

이상의 논의가 가지는 함의는 다음과 같다. 동북아에서 종교 개념은 안정되어 있다기보다는 지역별, 시기별로 유동하고 있다. 따라서 하나의 맥락에서 잘 작동하는 것처럼 보이는 종교에 대한 통념은 다른 맥락에서는 적용되지 않는 경우가 많다. 따라서 동북아의 종교 지형은 역사적, 사회적, 문화적 조건들과의 관계 속에서 끊임없는 고찰과 분석이 이루어져야 할 대상이 된다.

저자 소개

한승훈(hans0hoon@aks.ac.kr)은

한국학중앙연구원 문화예술학부 종교학전공 조교수이다. 서울대학교 종교학과에서 조선후기 역모사건 추국자료에서 나타나는 종교적 세계관에 대한 연구로 박사학위를 취득하였다. 원광대학교 동북아시아인문사회연구소 연구교수, 한국예술종합학교 강사, 한국종교문화연구소 연구위원 등을 역임하였다. 주요 저작으로 『무당과 유생의 대결: 조선의 성상파괴와 종교개혁』 (사우, 2021), 『동북아시아 내셔널리즘의 형성과 변화』 (공저) (경인문화사, 2022), 『노자 도덕경과 동아시아 인문학』 (공저) (모시는사람들, 2023) 등의 저서와 「전근대 동북아 종교 범주로서의 교(敎)」(2023), 「현대 한국 종교에서의 순례지 조성을 둘러싼 갈등」(2022), 「조선후기 반역자들의 의례」(2022), 「신령과 신위: 한국종교에서의 신위에 대한 물질적 접근」(2022), 「역사적 최제우와 청림교의 비밀결사들」(2022) 등의 논문이 있다.

1) 각 종교협회 각각의 “종교 중국화 5개년 사업계획”의 본문과 해설은 강경구·박노종·유미경·안승웅·김경아·강병관 2021 참조.

참고문헌

- 강경구·박노종·유미경·안승웅·김경아·강병관. 2021. 『시진핑시대, 종교중국화 공정』. 신아사.

- 김민배. 2014. 「종교조항과 위헌심사의 기준」. 『헌법논총』 25.

- 김우선. 2020. 「시진핑 시대 종교의 중국화 – 맥락과 해석 -」. 『종교연구』 80/3.

- 이새봄. 2017. 「메이로쿠샤(明六社) 지식인의 religion 이해의 맥락-니시 아마네(西周)의 「교문론」 분석-」. 『日本思想』 32.

- 이새봄. 2021. 『메이로쿠 잡지: 문명개화의 공론장』. 빈서재.

- 한승훈. 2023. 「전근대 동북아 종교 범주로서의 교(敎)」. 『한국종교』 54.

- 井上 順孝. 박규태 역. 2010. 『신도, 일본 태생의 종교 시스템』. 제이앤씨.

- 上別府 正信. 2011. 「明治初期의 宗敎政策」. 『일본어문학』 53.

- 西 周. 1874. 「敎門論」 2. 『明六雜誌』 5.

- Stark, Rodney and Roger Finke. 2016[2000]. 『종교경제행위론』. 유광석 역. 북코리아.